いちどTwitterからログアウトしているけど、ログインしている別のアカウントからフォロワーを検索してツイートを見てるし、あまつさえそのいいね欄を見ることでほぼタイムラインを見ているのと変わらない感じになってきている。漫然とおすすめタブを見ているよりかは遙かにマシではある。ただひとついいねをしないという制約は自分に課していて、いまのところ破っていない。これはなんとなく人が自分のいいね欄を見た時にどう思うか気にする、自意識過剰な性格が生かせている例だと思う。何もないのにゴミを漁るようにひたすらスクロールしたり、通知欄を更新することはなくなって見る時間は減ったと思う。

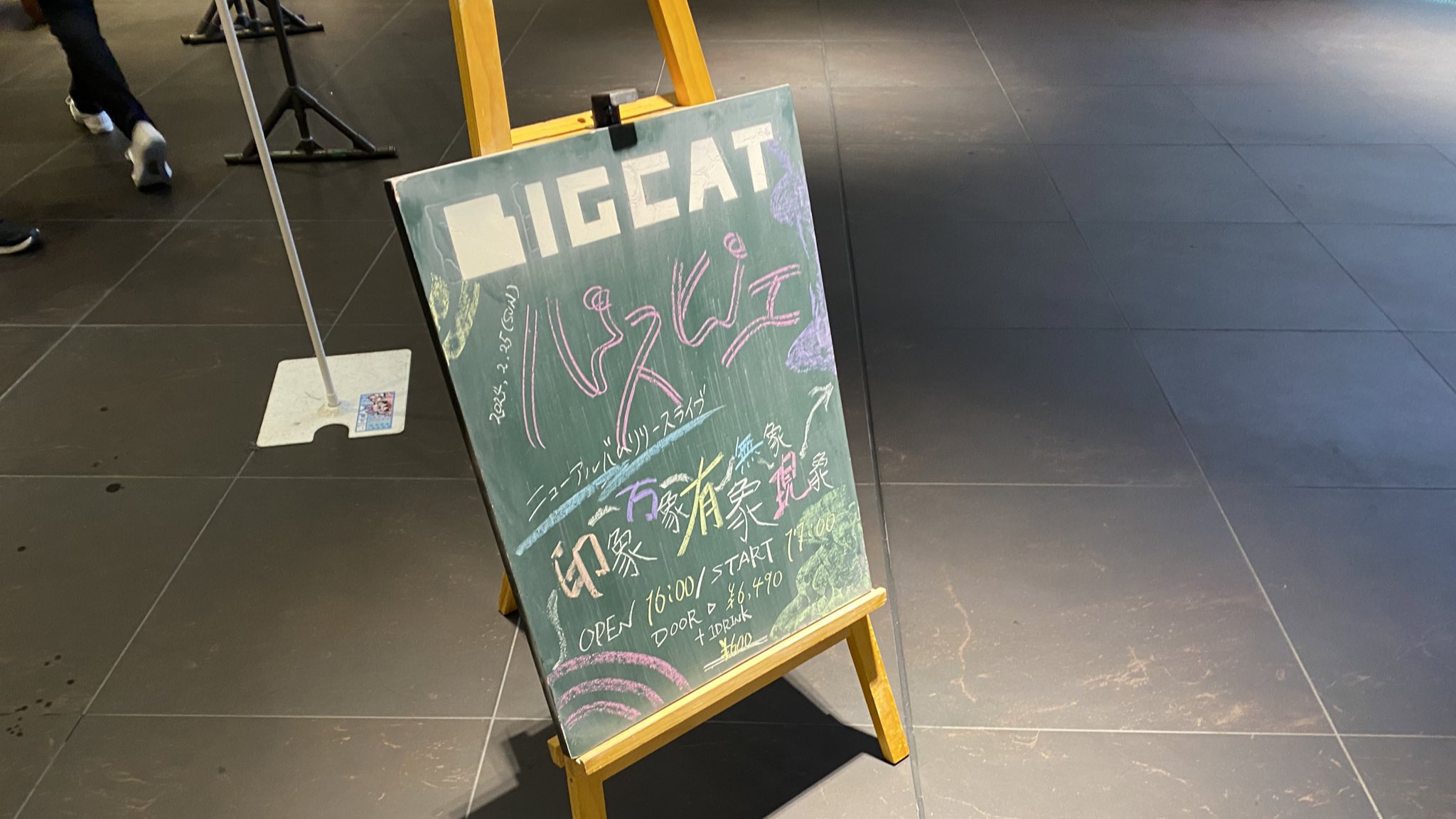

よく見ていたyoutubeチャンネルの「ふっくらすずめクラブ」が改名の告知とリニューアルを経ていろいろあった。株式会社バーグハンバーグバーグが運営するウェブメディアことオモコロ、そのyoutubeチャンネルの2つ目である。結論としてあまり好みでないものになったと感じていること、考えたことを書く。私がTwitterを始めた2017年より前のインターネットは全く知らないと言っていいし、Twitterを始めてからもオモコロは知らなかった。ただARuFaダ・ダ・恐山くらいは流石に目にしたことがあって、おそらくその経由でしばらくして知ったと思う。youtubeチャンネルの1つ目であるオモコロチャンネルは1本目くらいから見ているけど、なんで見ようと思ったのかはよく覚えていない。同様の流れで2022年にふっくらすずめクラブが始まってからも欠かさず見ていた。

普段特に何かのコンテンツにどっぷりというわけでもない。しかしオモコロチャンネル関連は比較的深く触れている方なので、界隈が揺らいでいるのをリアルタイムで体験できて興味深かったのが全体的に感じたことになる。ほかのコンテンツで紛糾している、という風の噂はこういう感じなんだなと思った。また、もともとふっくら(以下略)という名前がエゴサーチに不向きだしあまりタイムラインで名前を見かけることがなかったのだけど、数日でたくさんの人が言及していて、みんな見てたんだという気付きがあった。自分自身も欠かさず見ておきながら特に感想を呟いたこともなかったので当たり前と言えばそうだが、目に見える形で分かると、なるほどという気持ちになる。

①ふっくらすずめクラブの改名案について、②同チャンネルのリニューアル後の雰囲気について、③オモコロそのものについて、あたりがおそらく要点だし実際に言及されているようで、それぞれは関連しているけど別々に考えた方がよいと思うため分ける。トレンドなどを見ないので③についてはよく分からないし、詳しくもないので言うことがない。①と②は気になって何回もパブサ(代理エゴサーチ)してしまった(これだからTwitterを見ない方がよい)。

①について改名後は「会社にしか友だちがいない」にするという話だけど、第一印象としては否定的だった。それはおそらくタイトルから感じられる今後の方向性で、たとえば友達同士のルームシェアの様子を撮影しているチャンネルなどの雰囲気を連想させた。個人的な好みとしてそのようなチャンネルは好きではないので、このタイトルにも同じ抵抗がある。ほかの意見として自虐はよくない、というものがあった。分かるし、おそらく感じていた抵抗の一部分にはこれがあったのだ思う。

②について実際にリニューアル後に感じられる雰囲気は、よりラフに日常っぽさがでているものである。本当にシェアハウスをしている友達同士のあいだで遊んでみたり、といったものに近い雰囲気を感じる。日常っぽさや素っぽさはこれまで動画の「外」であり、動画の「内」があった。リニューアル後の雰囲気は動画の外と内の区別をなくしていくものだと感じる。もちろん完全な素ではなく、ある程度撮れ高や面白さが意識されている気配はある。ゆえに外だった部分を内と入れ替えていくのではなくて、どこまでが素か分からない、内と外の区別がなくなっていくと表現した方がしっくりくる。フィクションではないかと言われていたのも、ノンフィクション(外)とフィクション(内)が混濁するモキュメンタリーの性質と方針転換の方向性が被っているからだ。

自分の感じ方としてある、これに受け入れられない気持ちを考えてみると、私は内と外をしっかりと分けているものが好きなのだと思う。動画の中ではあくまで動画の中として振る舞い、それ以外の部分は(たまにしか)見せないくらいが好みだ。「個人的にそのようなチャンネルは好きではない」と改名案を見て感じたとき、なぜそう思うのかははっきりせず直感的なものだった。動画内容を見て考えていくと、理由は同じなのだと気付いた。外と内が混濁しているからである。ある程度好評だった外の雰囲気を取り込んで内にしていくのはいわゆるこういうのが好きなんでしょう、と言われているようでそこにも自分の逆張り意識が働いて好きになれないと感じてしまう。これまで動画内で行われていたノリが外(文字通りスタジオ外の会社の廊下)でも行われているのには痛さを感じてしまうところもあった。今日更新されたオモコロチャンネルの人生相談では「動画回ってないときに同じ相談されたら違う回答をします」という発言があり、端的にふっくらとの運営方針の違いが出ているなと思った。単に違うだけで良し悪しはない。あと物理的な問題として毎日投稿になると追いきれなくなってしまったのもある。

いろいろパブサしてみるとこの②については好評も不評も半分ずつそうだった。例はたくさんあるが内との外の区別が無い雰囲気が好きな人がいるからこそ成り立っているコンテンツもある。ゆえに好評なのも分かるし、私と同様に抵抗を感じる人もいるのも分かる。二項対立に持ち込むのはよくなくて、さまざまなんだろう。オモコロチャンネルを主としてあの人たちの提供するものを楽しませてもらっていて、応援したい気持ちはあるし、もちろんこれからふっくらすずめクラブも変わっていく(二度目の改名予定もある)だろうから適切な距離感で楽しめたらと思う。

いちどこの話題を終わった感じにしたが、内と外の区別がついているほうが好みというのは実感として感じている。長々と説明はしないけどさよならポニーテールが好きなのもおそらくそうだと思う。Vtuberについても名取さななら信頼できる!みたいなノリが冷やかされているツイートを見たことがあるが、名取氏に詳しくないにしても自分も性根は同じなのかもしれない。鳩羽つぐが好きでぬいぐるみとか買ってるのも根の部分はそうだと思う。人が丸ごとコンテンツになっていくことへの抵抗はある。こういうことを書くとまたそういう人か、とかキャッチ―な言葉に回収されるんだろうなという気がしてならない。自意識がまとわりついてきて、やっぱりTwitterは見ない方がいい……とますます感じている。